中國紡織服裝如何從貼牌走向創(chuàng)牌

當前,國內(nèi)工業(yè)制成品價格呈現(xiàn)普漲格局,而唯獨紡織服裝等少數(shù)產(chǎn)品在大批量降價,其中不乏貼牌加工的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷產(chǎn)品。作為一個紡織工業(yè)大國,中國的紡織服裝品牌卻像沙漠中孤零零的胡楊樹。中國紡織業(yè)如何擺脫當前生存困境,盡快實現(xiàn)從貼牌到創(chuàng)牌的跨越,成為一道十分緊迫的現(xiàn)實命題。

貼牌加工使企業(yè)難以承受成本之累

經(jīng)過幾十年的發(fā)展,中國紡織業(yè)已步入一個快速發(fā)展時期。記者在紡織工業(yè)大省山東看到,一些行業(yè)龍頭企業(yè)已進入現(xiàn)代化大生產(chǎn)階段,無論設(shè)備水平還是產(chǎn)品質(zhì)量都得到快速提升。在山東紡織業(yè),目前精梳紗、無結(jié)頭紗、無梭布機的比重分別達到30%、60%和62%。但整體而言,長期靠貼牌加工出口的中國紡織業(yè),因利潤微薄仍難以抵御市場風(fēng)險的沖擊。

今年以來,受人民幣升值、出口退稅率調(diào)整、原材料成本上漲、勞動力成本增加等因素影響,一些低附加值、資源性工業(yè)品出口難度加大,大多數(shù)紡織服裝企業(yè)明顯感受到傳統(tǒng)出口競爭優(yōu)勢的削弱。據(jù)測算,人民幣每升值1%,棉紡織、毛紡織、服裝行業(yè)的利潤率將分別下降3.19%、2.27%和6.18%。從這次廣交會上可以看到,許多訂單已經(jīng)或準備轉(zhuǎn)向更具成本優(yōu)勢的周邊國家和地區(qū)。

“誰能夠從低價競爭的模式中先跳出來,誰就能占得先機。”耶莉婭集團進出口公司總經(jīng)理賈懷俊說,雖然公司及早調(diào)整了產(chǎn)品結(jié)構(gòu),逐步放棄一些中低端產(chǎn)品的訂單,但還是有一些產(chǎn)品跟不上各項費用的快速增長。

長期靠貼牌加工為主的中國紡織業(yè)已顯示出利潤增長的疲軟態(tài)勢。中國紡織工業(yè)協(xié)會會長杜鈺洲近日在山東表示,紡織行業(yè)成本的上升,使產(chǎn)品利潤空間受到不斷擠壓。這是一場紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級速度與成本增加速度的競賽。其中,只有少數(shù)企業(yè)能追趕上,大部分企業(yè)因趕不上成本增加的速度而導(dǎo)致利潤減少。

紡織服裝自主品牌在困境中突圍

“與全球頂極品牌產(chǎn)品相比,現(xiàn)在我們的技術(shù)裝備和產(chǎn)品品質(zhì)都不差。真正的差距在設(shè)計與品牌,這是制約中國紡織業(yè)競爭力的關(guān)鍵因素。”孚日家紡有限公司董事長孫日貴說。

孚日家紡是目前亞洲最大家紡公司,出口創(chuàng)匯連續(xù)10年保持國內(nèi)家紡行業(yè)第一位。2007年在日本、美國市場的出口額均接近1億美元,歐洲市場接近7000萬美元。今年一季度,公司利潤增加5%,出口穩(wěn)定增長。值得一提的是,孚日家紡出口產(chǎn)品正逐步實現(xiàn)由貼牌加工向自主品牌的轉(zhuǎn)變。目前,孚日家紡已在美國、日本等38個國家和地區(qū)注冊了“SUNVIM”商標。據(jù)了解,孚日家紡出口產(chǎn)品中有20%打自主品牌,主要銷往意大利、澳大利亞、俄羅斯等國,利潤率高達30%以上。

在服裝行業(yè),耶莉婭集團也有近1/3的出口產(chǎn)品貼上了自己的品牌。耶莉婭集團副總裁劉文軍說,有了自己的品牌就意味著有了定價權(quán)。據(jù)介紹,耶莉婭集團早在2004年就舍棄了一些利潤微薄的中低檔客戶訂單,集中力量做高檔西服,逐步提升了“耶莉婭”的品牌價值。

面對行業(yè)困境,杜鈺洲說:“我們希望出口退稅率回調(diào),取消棉花滑準稅,但這不能解決行業(yè)發(fā)展的根本問題。最根本的還是行業(yè)內(nèi)部如何提高勞動生產(chǎn)率,通過科技與品牌方面的價值創(chuàng)新來提高收益。”

持續(xù)創(chuàng)新孕育中國貨的“品牌綠洲”

盡管中國企業(yè)的品牌建設(shè)已經(jīng)啟動,但目前還沒有真正在國際上叫得響的品牌。杜鈺洲認為,培育一個品牌,要持續(xù)保持好品質(zhì)二三十年。而要變沙漠中孤零零的胡楊樹為沙漠綠洲,還需在品牌的文化層面多加努力。

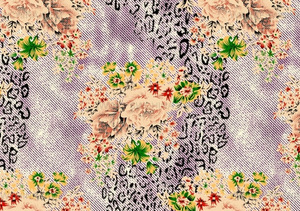

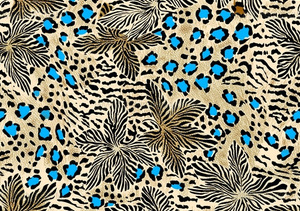

杜鈺洲說:“從文化層面來說,中國品牌文化創(chuàng)新不夠,內(nèi)在素質(zhì)方面亟待提升。比如色彩,中國設(shè)計師對色彩的把握與現(xiàn)代流行有距離,對比色、協(xié)調(diào)色等做不好。一些國外設(shè)計師從小在一種文化中熏陶,而我們的色彩還沒有解放出來,想開放還不大膽。這也難怪,目前中國頂級商場里80%是進口品牌。”

孚日家紡有限公司董事長孫日貴則認為,中國工業(yè)產(chǎn)品品牌與中國的國際地位、國家的整體實力密切聯(lián)系,不是在短期內(nèi)就能獲得多大突破的。比如中國企業(yè)在俄羅斯市場做品牌較為成功,這與兩國間的一種認同感有關(guān)。而到歐洲、美國、日本等國推廣自己的品牌難度卻很大,即使打出自己的品牌價格也往往上不去,利潤還不如貼牌高。所以,企業(yè)只能在做得較好的市場逐步做自主品牌,但這需要實力和時間。

業(yè)內(nèi)人士認為,從中國制造到中國創(chuàng)造,有必要以設(shè)計為突破口。耶莉婭集團進出口公司總經(jīng)理賈懷俊認為,目前國際品牌企業(yè)是在創(chuàng)造需求,而國內(nèi)多是按需求來生產(chǎn)。就像手機,新機型往往最流行、最賺錢。中國紡織服裝行業(yè)弱點是設(shè)計創(chuàng)新能力欠缺。為解決思維問題,公司每年派人到國外培訓(xùn),并不斷請國外一流設(shè)計師來培訓(xùn)指導(dǎo)。在聘請韓國專家之前,公司內(nèi)曾高薪聘請一名日本專家。而建立目前的一條生產(chǎn)線,公司聘請的意大利專家是當年歐洲五大著名設(shè)計師之一,曾是皮爾卡丹首席設(shè)計師。據(jù)透露,這名設(shè)計師每天工資就達1500美元。

“現(xiàn)在,到了中國企業(yè)長志氣的時候了。在這方面,紡織企業(yè)要沖破條條框框,敢與海外企業(yè)拼智力、爭創(chuàng)新。”杜鈺洲說,“一棵樹成不了森林。所有的企業(yè)都要有創(chuàng)造性的思維與決策,去共同締造一個品牌生態(tài)。”

-- 新聞來源:新華網(wǎng)

客服熱線:0769-85121687、13532738022 傳真:0769-85121687 在線客服: